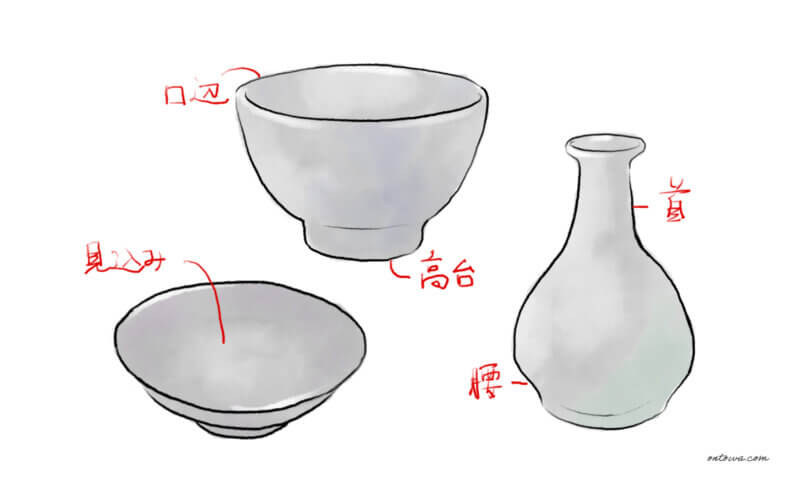

日本には、食器の「フチ」や「底」などに対して、特別な名前で呼ぶ文化があります。特に、お茶会などで愛でるような茶器に詳しい人のあいだでは、よく知られているもの。

なかでも「口」「胴」など、うつわの佇まいを人の姿に例えることには、日本人独特のユニークさを感じます。

そうして道具の存在を親身に考えることで、愛着が湧いて、ずっと大切に使いたくなりますね。

また、このような器に関する知識を持つことで、うつわの意外な魅力に気がついたり、より自分の好みのものを見つけることができるでしょう。

日本独自の文化である、うつわの部位の名称について、おさらいしていきます。