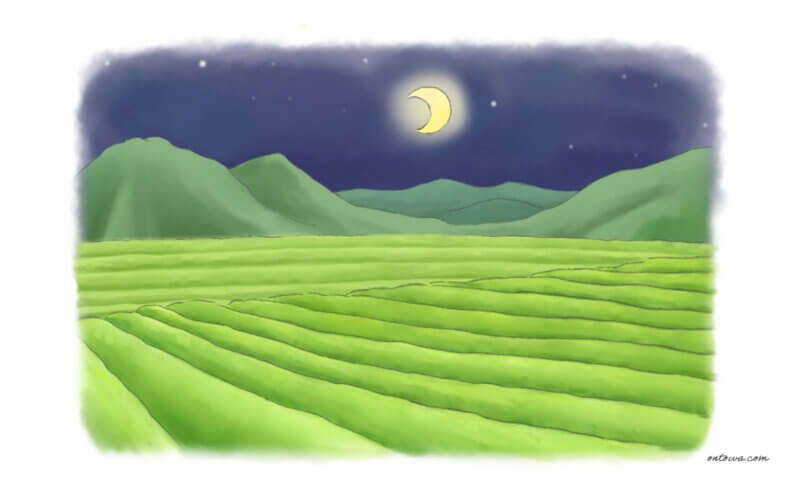

夏も近づく八十八夜

野にも山にも若葉が茂る

あれに見えるは茶摘みじゃないか

茜襷に菅の笠

この「茶摘み」の歌のフレーズにある「八十八夜」とは、節分や彼岸と同じ日本の雑節の一つです。

2月4日ごろの立春から数えて88日目がその日にあたり、この頃以降は霜が降りなくなるため、霜に弱い茶葉の新芽を摘んだり稲作を始める時期の目安として知られています。

茜襷(あかねだすき)と菅(すげ)笠を身につけ茶摘みをする人たちの見える風景を詩にした歌が有名ですが、八十八夜の日に積んだ一番茶を飲むと病気にならない、という言い伝えも。この頃にはぜひ新茶を嗜みたいところです。

今回は、八十八夜の由来や、関係する工芸品である茜襷の茜染、また美味しい日本茶についてお話しします。