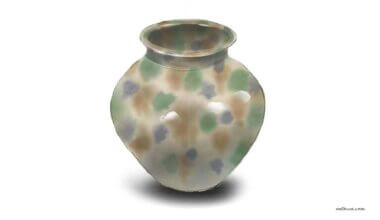

とろりとした質感の乳白色の釉薬に、ほの赤いざっくりとした素地が特徴の萩焼。

山口県萩市に伝わる伝統的工芸品で、主に茶の湯の世界で高く評価されてきました。

高麗茶碗の伝統を受け継ぐ萩焼は、16世紀の戦国時代から続く茶陶の定番です。

萩焼の土は焼き締まりが少なく、多孔質なため、茶碗は空気を含んだように軽やかに手のひらに馴染みます。

まるで人肌のような柔らかな風合いが魅力的。

また、使い込むほどに印象が変化することを「萩の七化け」ともいい、いっそう侘びた感性を増すとして親しまれています。

この日本の陶芸ならではの美感を持つ萩焼について、歴史や特徴をまじえて、その魅力を紐解いてみましょう。

コンテンツの内容