焼きもの、つまり陶磁器は一般に「割れもの」ともいわれ、輸送の時には特に注意して取り扱われます。

陶磁器は一度割れてしまうと、二度と元どおりの形には戻りません。そのため、「きっとすぐ割ってしまうから…」と、陶磁器を買うのをためらう方もいるかもしれません。

どうしても陶磁器を割るのが怖いなら、壊れにくい木のうつわや漆器のうつわもおすすめ。

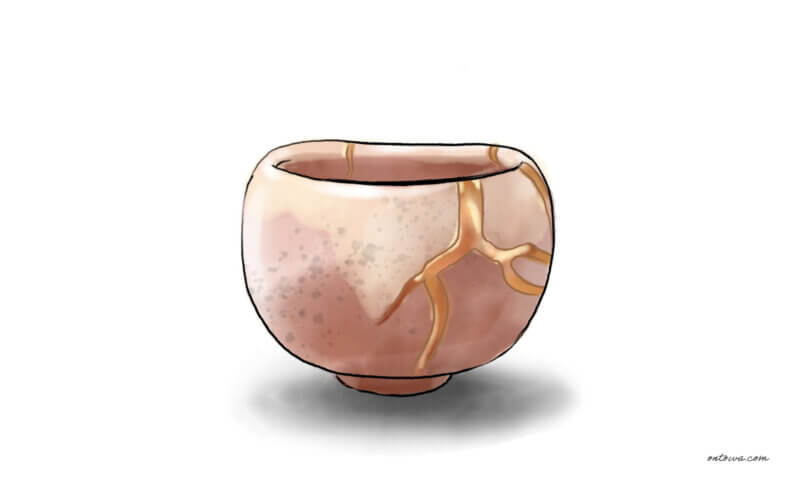

ですが、たとえ割れたり欠けたりしても、陶磁器を美的に直す方法があります。

代表的なものは、金継ぎです。皆さんも聞いたことはあるではないでしょうか。

金継ぎというくらいだから、金で継いでいると思われている方もいるかもしれませんが、そうではありません。

継ぐ部分には、天然の漆を利用しているのですが、ご存知でしたでしょうか。

また、日本には漆で継ぐ金継ぎ以外にも様々な修理技法があり、西洋にも、伝統的な独自の修繕法があります。

今回は、金継ぎとは何か、そして日本と西洋で、昔からどのように陶磁器を直してきたのかを修復手段について紹介しつつ、私たちの心地よい暮らしのヒントを探してみました。