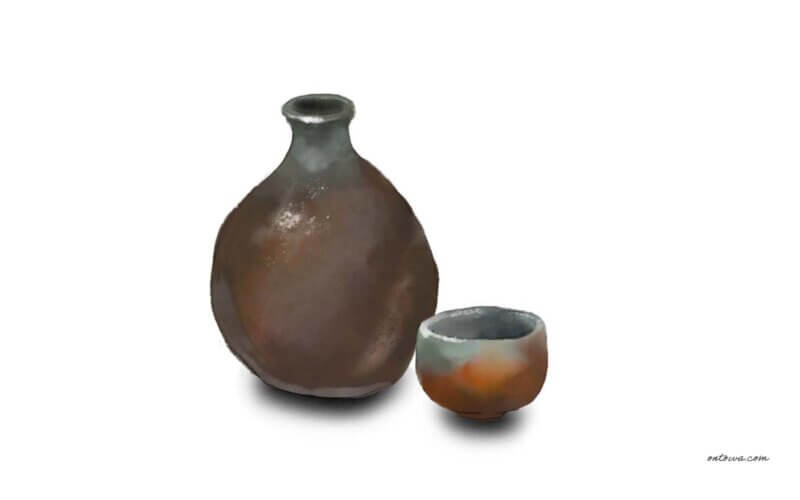

丹波焼は、かつて立杭焼や小野原焼とも呼ばれた、日本六古窯の一つに数えられるやきものです。現在でも「丹波立杭焼」と称されることも。発祥である兵庫県篠山市の立杭地区には今でも窯が立ち並び、自然な心地よさが魅力的な作品を生み出しています。

平安時代末期ごろに誕生し、現在に至るまで、丹波焼はさまざまな変遷を辿ってきました。古丹波に見られるような「灰被(はいかづき)」といわれる自然釉の特徴的なものから、江戸時代以降の釉薬を用いた新たな丹波焼から、流れを辿ってみると実に多様であることがわかります。

昭和期には、民藝運動において、丹波焼が貫いてきた生活用品としてのものづくりの用の美が見出されました。丹波焼は今でも60以上の窯元がそれぞれの作風を表現していますが、心にすっと馴染むような民藝的な素朴さは変わらず受け継がれています。

今回は古窯としての丹波焼の成り立ち、そして現代に至るまでの丹波焼の歴史など、丹波焼が辿ってきた道のりを少し覗いてみましょう。