綿毛のようにふわふわと柔らかな繊維が絡み合うことで形を成す、美しい「和紙」。明治時代以前の日本では区別なく「紙」と呼ばれていました。

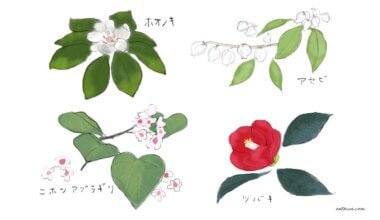

その「紙」を作る材料は、日本に自生する美しい植物です。紙を作るために優れた特徴を持っているだけではなく、実は芳りの良い花や食べられる実のつく、「自然の恵み」という言葉が相応しい、あたたかさや可憐さを感じさせる草木ばかりです。

「製紙のための材料」と考えると、もっと無骨で面白みのない草を連想する方もいるかもしれませんが、その実態はとても魅力的な、自然味あふれる低木や野草なのです。

具体的には、コウゾ、ミツマタ、ガンピ、トロロアオイ、ノリウツギという植物たち。

今回は、昔ながらの日本の製紙に使われるこれらの植物について、どういうものかまとめてみました。