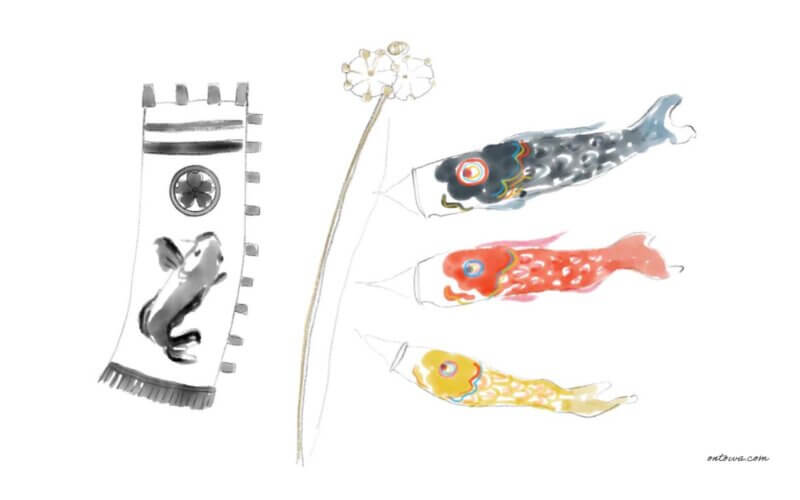

端午の節句、いわゆる「こどもの日」は、毎年5月5日の祝日です。男の子の成長を祝う日として知られ、男児のいる家では鯉のぼりをあげたり、兜飾りを飾ることでお祝いし、大人たちも菖蒲湯に浸かったり、柏餅やちまきを食べることもあるでしょう。

「節句」とは、中国から伝わる陰陽五行説を由来とした季節の節目で、元々は1月から9月までの奇数月に神様にお供物を捧げる日であり、そして端午の節句は一年のうちの三番目の節句です。

端午の「端」は「はじめ」を意味します。

5月の「端」、つまり初めの「午(うま)」の日であるから、「端午」ということ。

5月5日はこどもの日として定着していますが、大人だけでなく子供と一緒に楽しみながら、日本文化への理解を深める一日にしてみてはどうでしょうか。

今回は、端午の節句の歴史や、まつわる工芸品の由来について学び、心地よい暮らしを探してみました。