草花や木の実など、自然の材料から抽出された色で布や紙を染める染色技術。日本では自然素材を使った染め物は「草木染め」と呼ばれていますね。

明治時代に化学染料が輸入されるまでは、日本の全ての染め物は草木染めでした。現在でも、草木染めの手法は伝統的な染物を中心に継承されており、特に職人の作品において見ることができます。

たとえば、職人が手作業で染める「手書き友禅」は、今では草木染めを用いるものを「草木染友禅」と区別し、一部は都県知事指定の伝統工芸品とされているものも。

その友禅染の美しい模様は、どのように描かれているのか、ご存知でしょうか。

「型友禅」は明治時代以降に発達した、型紙を使って絵柄を転写する方法ですが、江戸時代から伝わる「手書き友禅」は、染めの絵柄の下絵を職人が手作業で布に描くことから始まります。

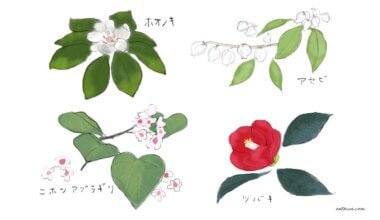

実は、その下絵に使われる材料には、現代でもなお、自然の花から採る材料が使われることがあるのです。

今回は、そんな花の秘密から、心地よい暮らしを探してみました。

コンテンツの内容