金沢の伝統工芸として知られる「金沢箔」 その繊細な美しさや、長い年月をかけて磨かれてきた職人の技に、実際に触れてみたいと思ったことはありませんか?

2025年3月、国内最大級のクリエイティブの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」の一環として、羽田空港で「HANEDA SKY〜伝統工芸×現代のライフスタイル〜」が開催されました。

このイベントは、「空港がご案内する日本の旅」をテーマに、羽田空港から国内各地へつながる空の玄関口として、伝統工芸を通じて各地の魅力や情報を発信する取り組みです。

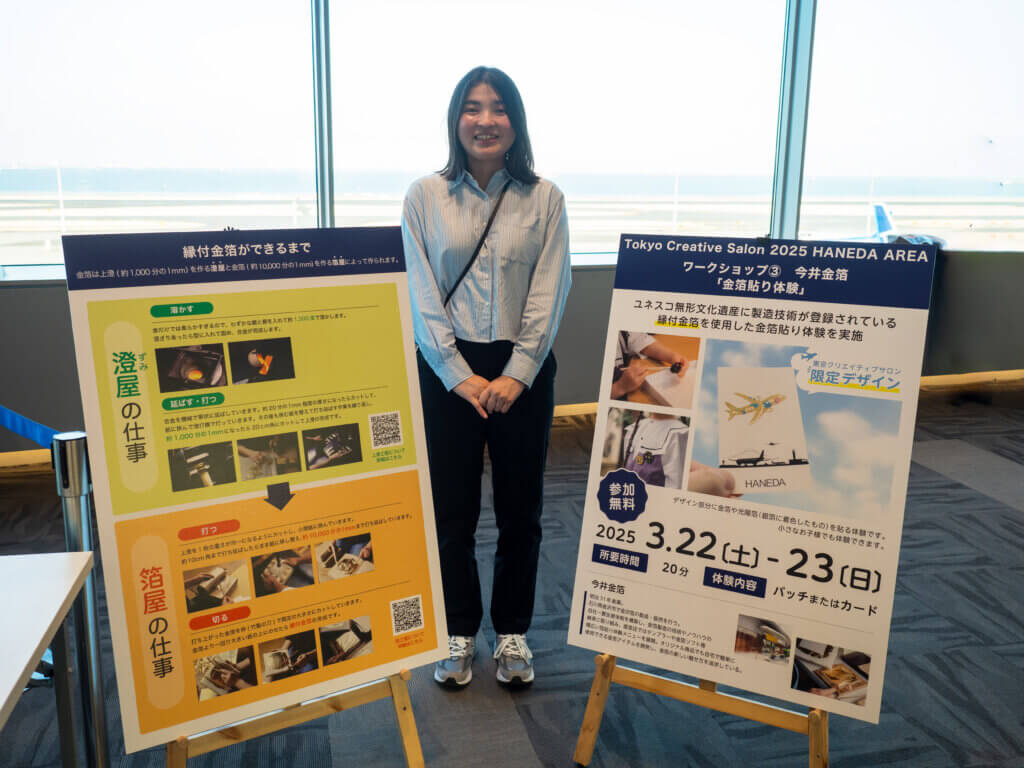

その中で、金沢箔の魅力を気軽に体験できる「金箔貼りワークショップ」が今井金箔によって実施され、多くの来場者で賑わいました。

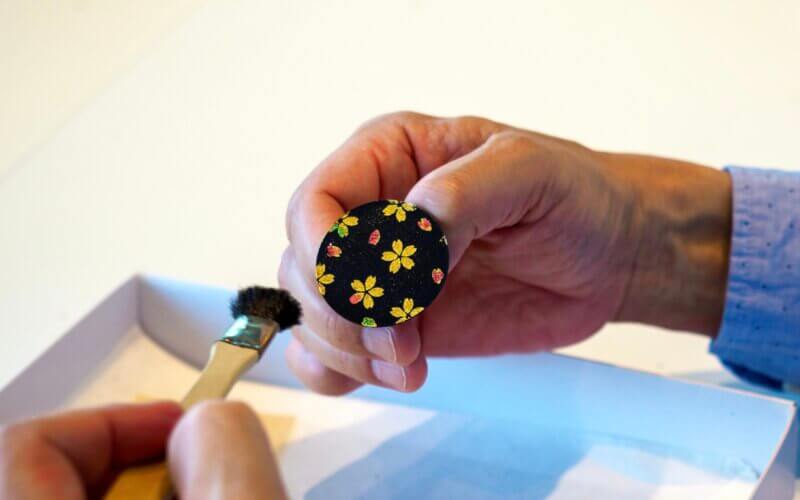

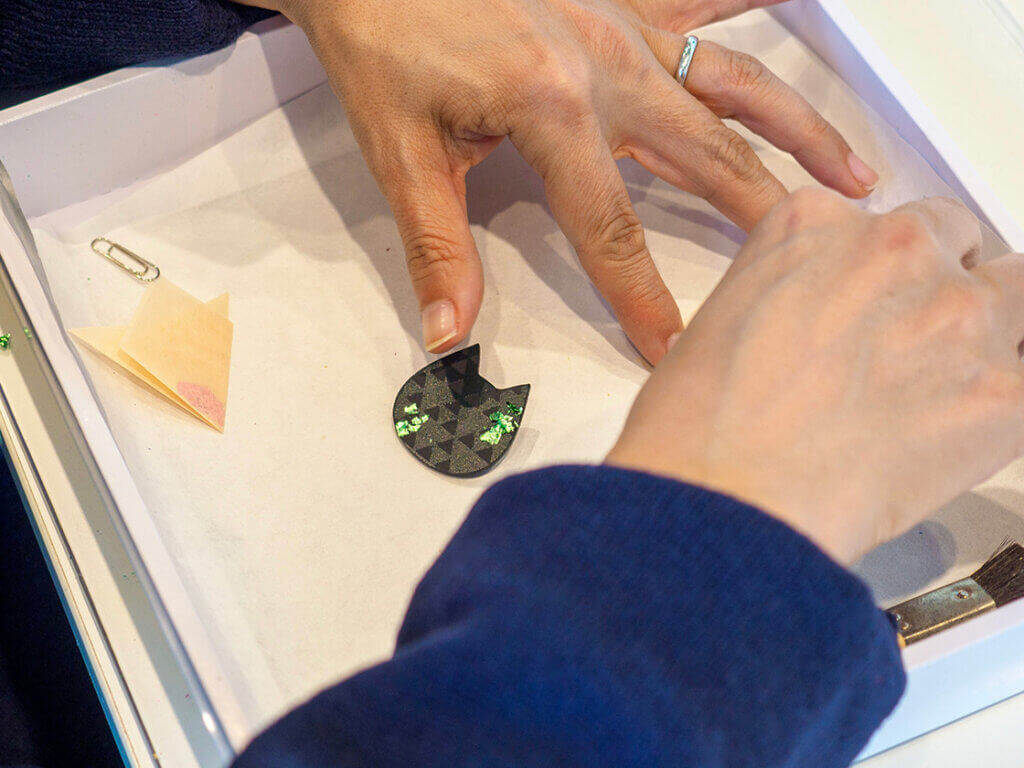

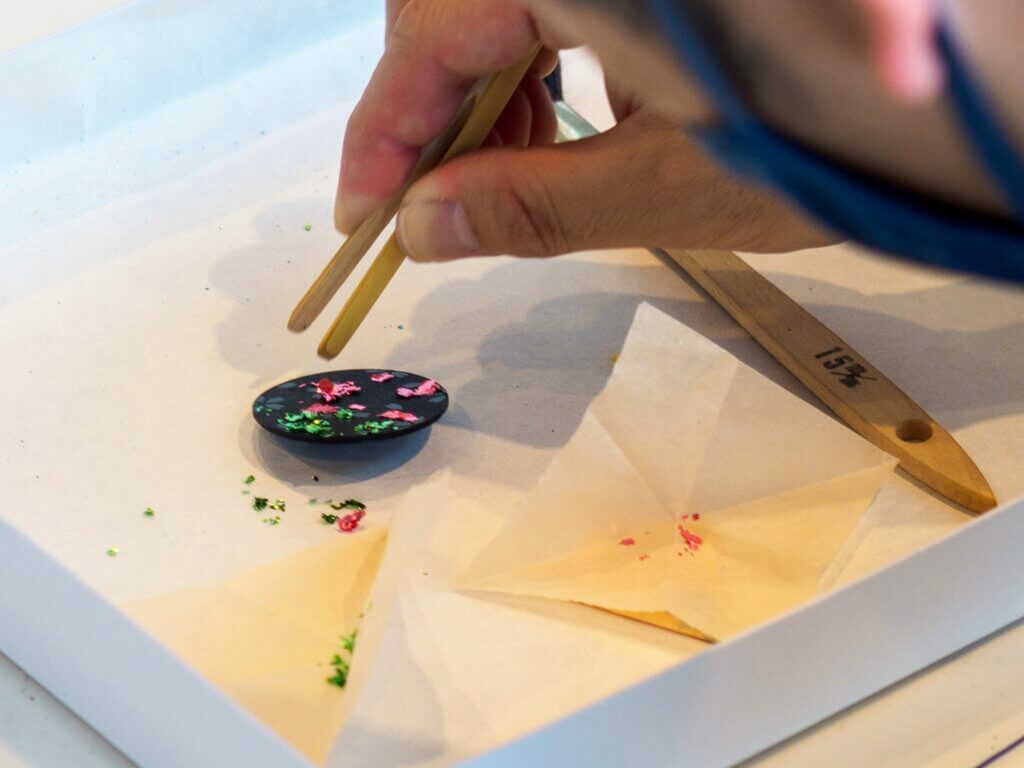

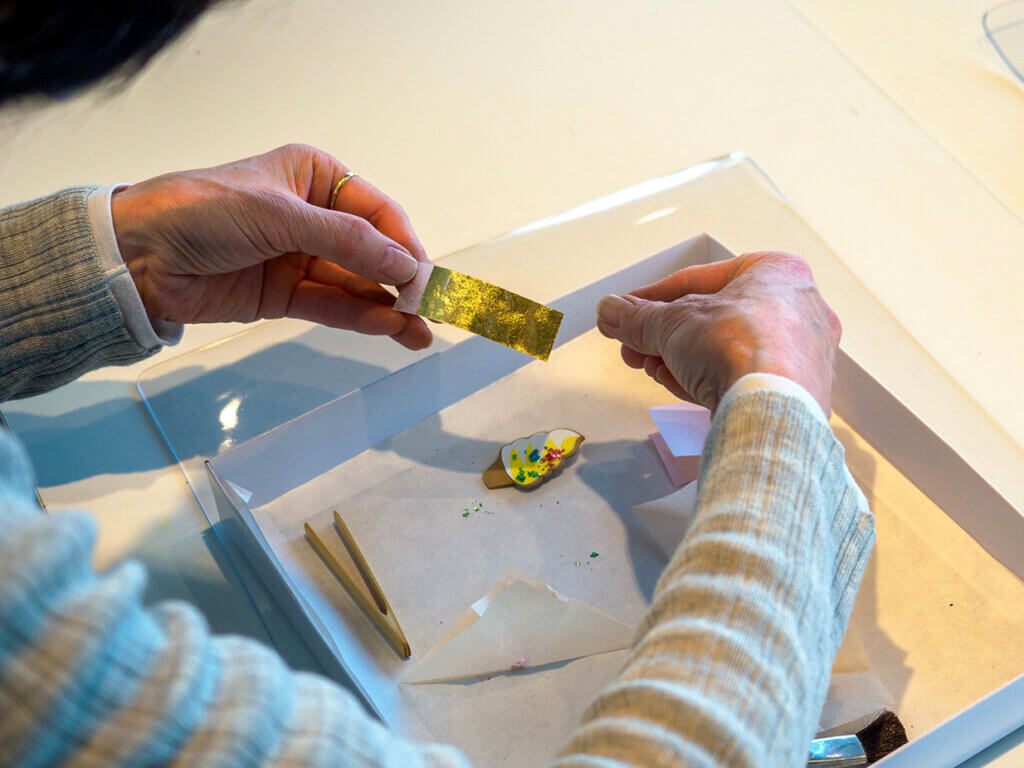

このワークショップでは、金箔や色付きの銀箔を使って、かわいらしいバッジに箔を貼る作業体験を実際に行うことができるというもの。年齢を問わず誰でも参加できる内容で、華やかで繊細な金箔貼りの世界を楽しむ来場者の姿が印象的でした。

今回は、この金箔貼りワークショップの内容をはじめ、職人の技、そして金箔づくりの奥深さについて、今井金箔の今井由佳さんにお話を伺ってきました。

それでは、ここからはインタビュー形式でお楽しみください。

金箔貼りのワークショプでは、どのようなことが体験できるのか教えてください。

ご用意しているのは、バッジに箔を貼る体験コースです。金箔のみを貼るタイプと、色付きの銀箔も使えるタイプの2種類があります。

体験時間はおおよそ10~15分程度ですが、金箔だけであれば5分ほどでも可能です。年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しんでいただける内容になっています。

金箔を貼るというと繊細で難しい作業のイメージがあります。この体験は年齢を問わず可能とのことですが、小さなお子さんや初心者でも楽しめる工夫はありますか?

やはり金箔そのものは扱いが難しい素材ですので、お客様のストレスをなるべく減らせるよう、難易度を調整してきました。長年、体験を運営する中で、工夫を重ねてきた結果です。

実は以前、60分ほどの体験も実施していましたが、初めての方には難易度が高かったり、思い描いた通りに仕上がらず、時間をかけたわりに満足していただけなかったこともありました。

そこから30分程度に短縮し、難易度も下げ、さらに少しアレンジもできるようにしたことで、お客様も前向きに、楽しみながら最後まで体験していただけるようになりました。このあたりについては、お客様からの声を受けながら、現在の形へと改善を続けてきたという経緯があります。

本職の職人が行う工程も一部取り入れつつ、楽しんでいただける内容に工夫しています。

実際の職人さんのやり方とは異なり、体験では時間や難易度が調整されているのですね。職人の方が実際に行う場合、特に難しい工程とはどのような部分でしょうか?

一番難しいのは、糊(のり)の加減ですね。

金箔って本当に薄いので、糊の濃度や貼るタイミングなどがとても難しいです。こうした繊細な調整が必要な部分は、体験からは省き、より扱いやすい形で体験コースとしてご提供しています。

初心者でも貼りやすいように工夫された体験キット

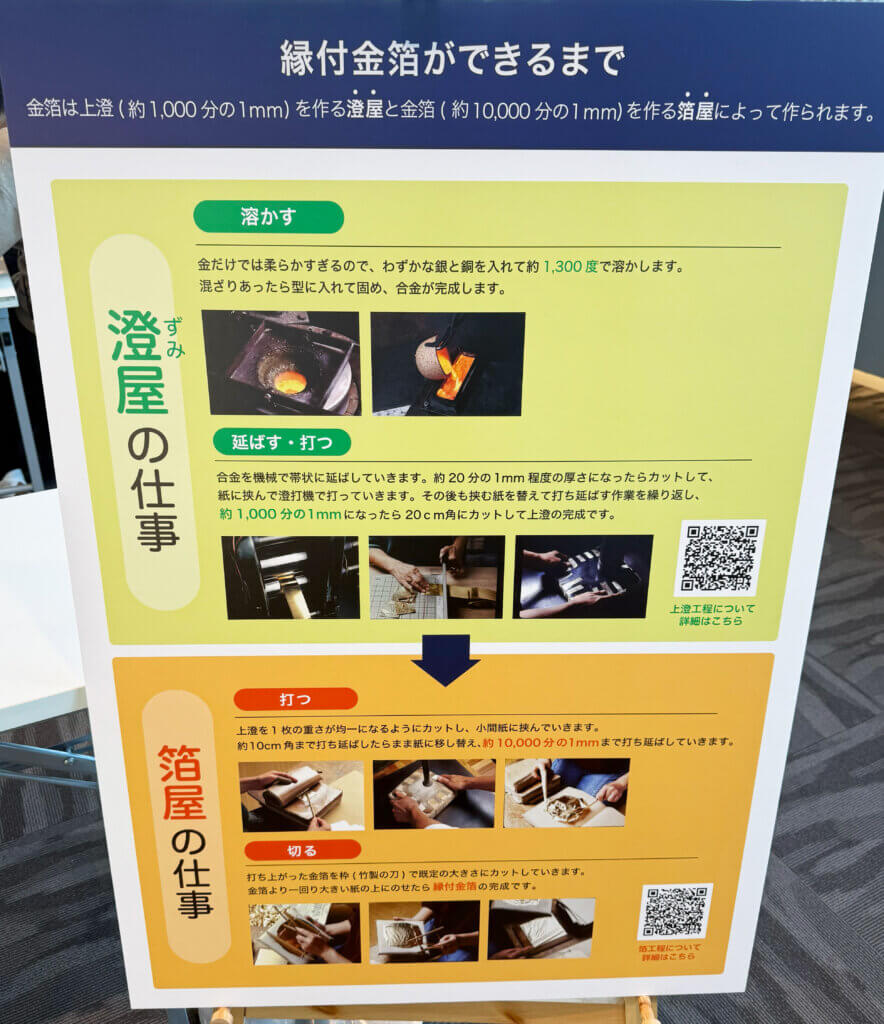

次に金沢箔について教えて頂きたいのですが、入り口のボードにも書いてある「澄屋(ずみや)」と「箔屋(はくや)」について教えてください。

「澄」と「箔」は厚みの段階により分けられます。第1段階、第2段階のように分かれており、「澄屋」がつくる“上澄み”自体も、たとえばガラス製品などに使われる素材として需要があります。そこからさらに薄く仕上げていくのが「箔屋」の役割です。

金箔には、縁付(えんつけ)金箔と、断切(たちきり)金箔とあるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか?

そうですね、大きな違いは、製造工程と使用する箔打紙の違いにあります。

金箔を伸ばす際には、箔打紙に挟んで機械で打つ工程がありますが、縁付金箔の場合は、職人が手漉きの和紙から、半年ほどかけて仕込んだ箔打紙を作る工程があります。

一方で、断切金箔では、グラシン紙にカーボンを塗ったものを使用するため、箔打を仕込む工程が簡略化されています。

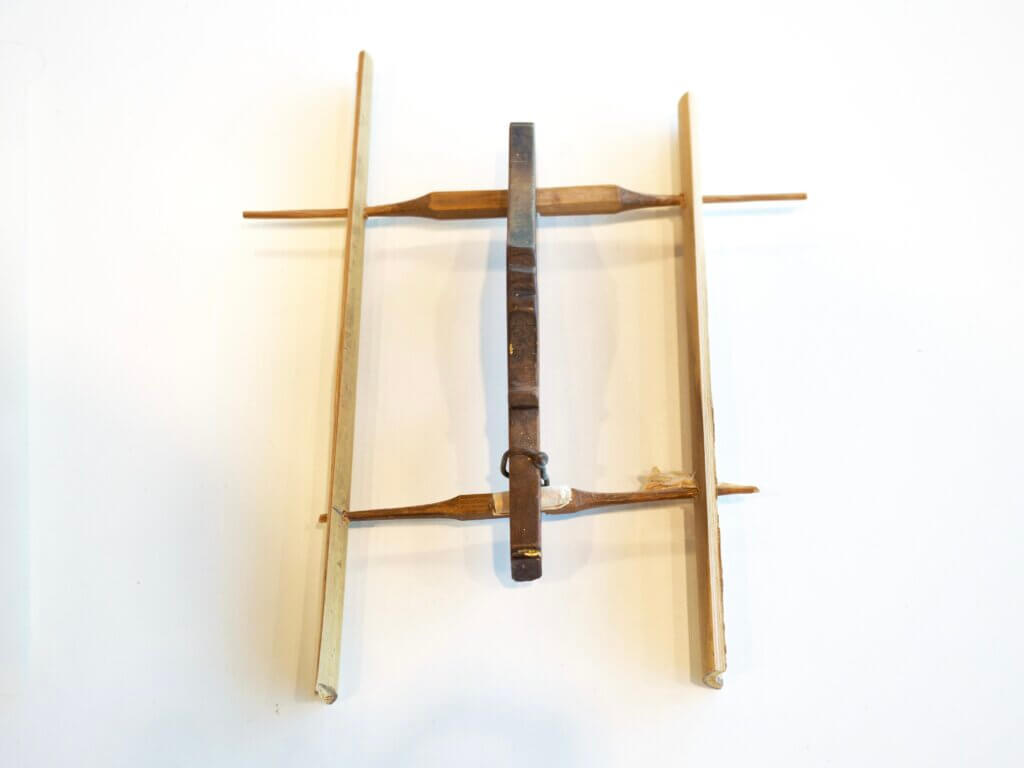

また、断切金箔は千枚単位で重ねて、ザクっと一気に四辺を断ち切って仕上げるのに対し、縁付金箔は1枚1枚、枠という静電気が起きにくい竹製のカッターのようなものを使って、二辺ずつ裁断し、丁寧に紙に載せていく作業になります。金箔は静電気に非常に弱いため、古くから竹製の道具が用いられています。

縁付と断切のどちらも手作業で裁断されますが、断切の方は、包丁のようなもので1000枚を一気に切る点でも、縁付に比べて作業が簡略化されています。

縁付金箔や断切金箔など、今井金箔さんのWEBサイトで詳しく解説されています。

https://imai.kinpaku.co.jp/kanazawahaku

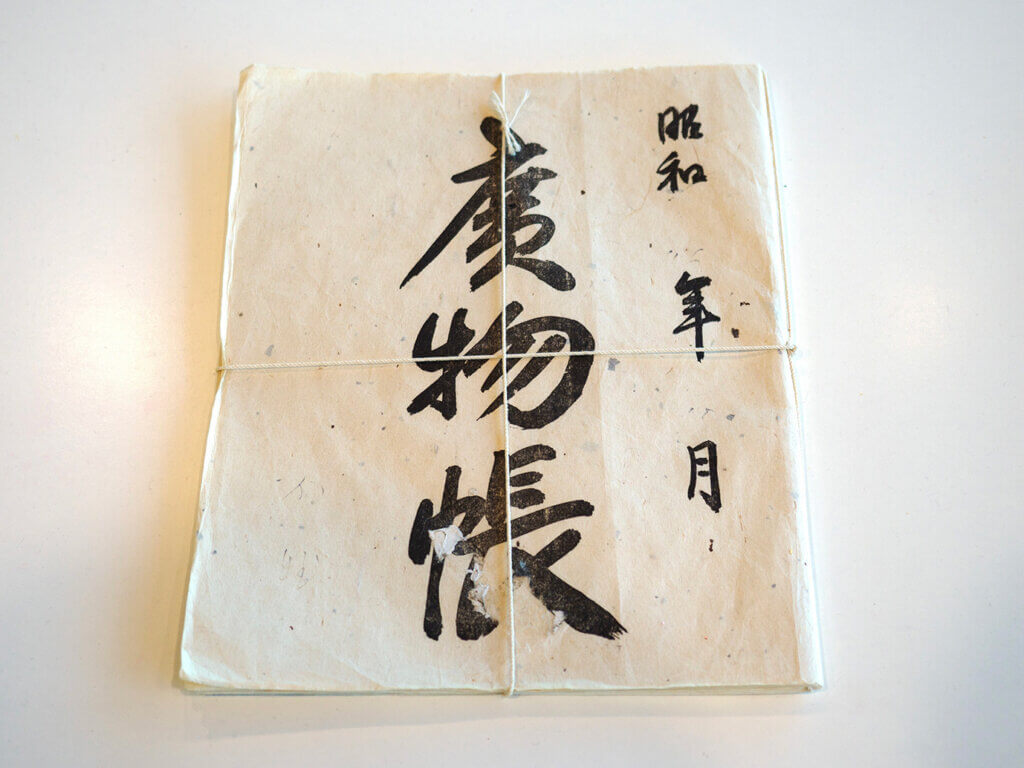

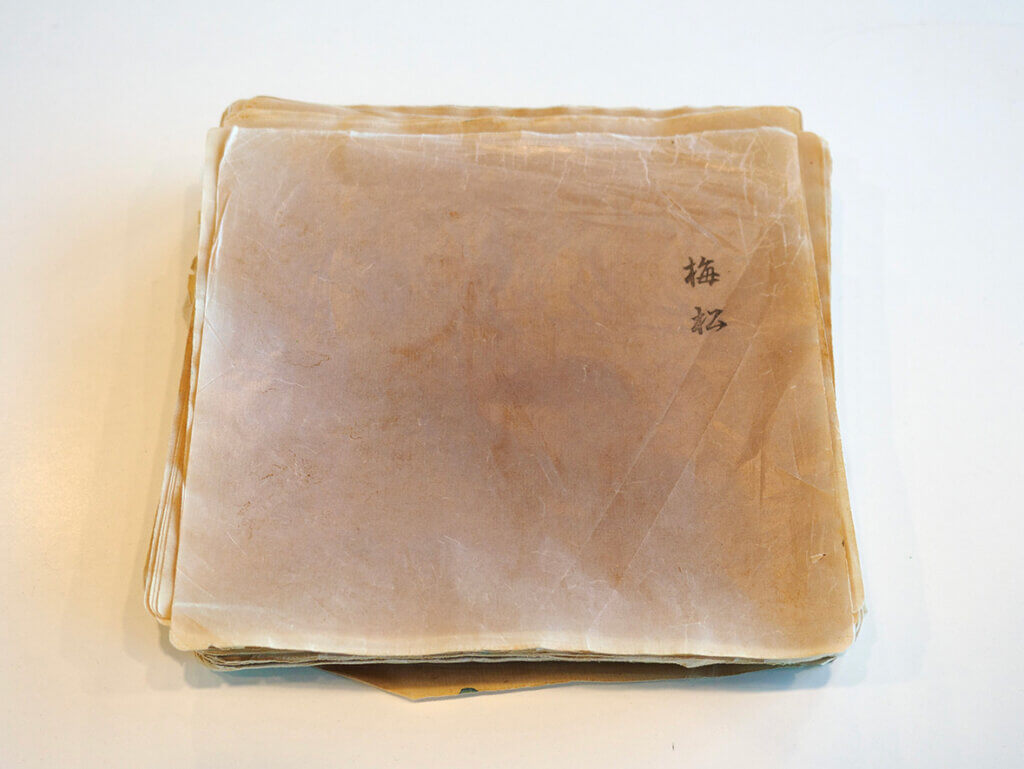

この広物帳(ひろものちょう)とは何でしょうか?

これは打ち上がった箔を識別する時に使います。

いいものと悪いものを、この広物帳で分けておくんです。

金箔一枚ずつ、間に紙を挟んでまとめます。それで、出来上がったら、昔は内職さんとかに、これで渡していました。内職さんが一枚ずつ四辺をカットし、仕上げていたんです。

縁付金箔の作業工程では、実際に私たちが手にする金箔の間に使われている和紙と、箔打ち用の紙は異なるのですよね?

はい。箔打紙は違う紙ですね。金箔は紙が命なので、澄み打ちの時もそうですが、本当にいろいろな紙を使います。縁付職人にとっては、紙の仕込みが仕事の9割以上を占めるとも言われるほどです。

紙を仕込むとは聞きなれない言葉ですが、手漉き和紙から、さらに箔打ち用の紙を作る工程があるのですね?

はい、そうです。原料となる手漉き和紙は、かつては石川県内でも作られていましたが、現在では主に兵庫県の名塩市などで製造されています。

その和紙に灰汁や卵などを含んだ液を染み込ませ、叩いて締める作業を何度も繰り返して、ようやく箔打ちに適した「箔打紙」として仕上げます。この作業を「紙仕込み(かみじこみ)」と呼び、金沢の縁付職人が半年ほどかけて行っています。

金を叩いて薄くするには、質の高い箔打紙が必要です。

現在でも縁付金箔は、このような手仕事によって作られた箔打紙を用いて製造されています。

この箔打紙は何度も再利用しますが、利用できなくなったものは、油取り紙として再利用されています。

縁付金箔の紙仕込みに関して、金沢金箔伝統技術保存会さんのページをご紹介頂きました。

https://entsukegoldleaf.jp/method/

今回の羽田空港内でのイベントでは、多くのお客様が体験されていましたが、このような体験を通して伝えたいことはありますか?

金箔は多くの方に知られていますが、実際に触れる機会はなかなかありません。当社も金沢にしか店舗がないため、現地までお越しいただかないと体験いただけないのが実情です。

ですが、今回のように東京で開催されるイベントなどがあれば、金沢に来なくても気軽に体験いただけます。こうした機会にまずは“触り”の部分だけでも体験していただき、金沢箔に触れていただければと思います。

そして、今後はぜひ金沢にも足を運んでいただき、より深い体験や観光を楽しんでいただけたらうれしいです。

本日は貴重な時間をありがとうございました。

編集後記

今回の取材を通して改めて感じたのは、「箔打は、紙が命」という言葉の重みでした。

金箔という完成された美しさの裏には、想像もつかないほど繊細で、地道な工程と、それを支える職人たちの深いこだわりが詰まっていました。

特に印象的だったのは、今もなお現役で使われている竹製の道具や、半年以上かけて仕込まれる箔打紙の存在です。金という素材を、これほどまでに薄く、美しく仕上げるために、先人たちが積み重ねてきた知恵と工夫。その歴史の厚みに、静かに心を打たれました。

完成品の美しさに目を奪われがちですが、そこに至るまでの“見えない部分”に、日本が誇る価値と物語があると感じました。

金箔は、華やかなもの。

その背景には、静かに営みを重ね、素材と真摯に向き合う職人たちの“生き方”があります。

その姿は、私たちの日常にもどこか通じるものがあるように思えます。

どんなに目立たなくても、積み重ねた手仕事が、やがて美しい輝きへとつながっていく。

見えない部分にこそ、真の価値が宿ることを改めて教えられた気がします。

そして、東京の空の玄関口である羽田空港で、この受け継がれてきた伝統と出会えたこと。

それは、ただの偶然ではなく、手仕事のぬくもりが見直されつつある今という時代の流れと重なっていたように思います。

これまでにも何度か訪れたことのある金沢ですが、次に足を運ぶ際は、ぜひ金沢箔の現場を訪ねてみたいと思います。

今回も、金沢箔をはじめとする日本の工芸が、より多くの人の暮らしに寄り添い、受け継がれていくことを願う取材となりました。

ontowa関連記事

和紙と金箔 -日本の伝統を支える金沢箔-

https://ontowa.com/washi-and-gold-leaf-kanazawa-foil/

和紙の材料を知ること – 守りたい伝統の素材 –

https://ontowa.com/learn-about-the-traditional-japanese-paper-materials/

プロフィール(敬称略)

株式会社 今井金箔

明治31年創業、100年以上の歴史を誇る金箔製造卸の老舗メーカー

創業以来、品質に一切の妥協をせず、ひとつひとつの箔に真摯に向き合う姿勢を貫き、国産金箔のほとんどがつくられる金沢において、代々その技と誇りを受け継いでいる。

現在は製造だけにとどまらず、体験プログラムや新しい商品づくりを通じて、金箔の魅力を次世代へと伝える取り組みも積極的に行っている。

コーポレートサイト:https://imai.kinpaku.co.jp

観光サイト:https://www.kinpaku.co.jp

Tokyo Creative Salon 2025とは

毎年3⽉、桜咲く東京を舞台に開催する年に⼀度のクリエイティブの祭典

ファッション・デザイン・クラフト・サステナブルなど多彩なジャンルが集い、桜の咲く東京から日本のクリエイティブの魅力を世界へと発信している。

開催期間:2025年3月13日(木)~23日(日)

開催エリア:丸の内、日本橋、銀座、有楽町、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田

メイン会場:東急プラザ原宿「ハラカド」

主催:東京クリエイティブサロン実行委員会

・公式HP:https://tokyo-creativesalon.com

・公式Instagram:https://www.instagram.com/Tokyo Creative Salon/

・公式X:https://twitter.com/tokyo_c_s

取材協力:

日本空港ビルデング株式会社

国内初の民間資本による旅客ターミナルの建設、管理・運営を行う会社として「公共性と企業性の調和」の理念のもと1953年に設立されました。1955年の羽田空港旅客ターミナルの供用開始以来、現在に至るまで、旅客ターミナル経営のパイオニアとして、羽田空港の容量拡張に対応した施設の拡充や改修を適切に行うとともに、お客さまの利便性、快適性、機能性を重視した施設の建設、管理・運営とサービス向上に取り組んでおります。

https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp